[문학이 태어나는 자리]⑩모순-눈물로 깨달은 존재의 진실,어긋남

다함없이 흐르는 산 아래 시내

산속의 스님에게 보시를 하네

각자 바가지 하나 지니고 와서

모두가 온 달빛을 담아 가누나.

無盡山下川, 普供山中侶. 各持一瓢來, 總得全月去.

이태준이 ‘무서록’에서 추사 김정희의 작품으로 소개하며, 염불처럼 자꾸 외고 싶다고 한 시다.(추사의 문집에는 없음) 입에 달고 싶다고 했으니 시에 대한 것으론 최고의 찬사이다. 이 시의 그 무엇이 이태준의 마음을 사로잡았을까?

1, 2구에서 시내가 수행자들에게 베푸는 것은 물이다. 그런데 4구에서 스님들이 가져가는 것은 달이다. 이 짧은 사이에 미묘한 균열이 있다. 또 물이 목적이라면 한 사람이 큰 물통을 가져오면 될 일인데, 각자 모두 바가지를 가지고 오는 이유는 무엇일까? 천강(千江)에 새겨진 달(불법)을 얻으려 용맹정진하는 수행자의 모습을 그린 것일까? 이는 사공명주생중달(死孔明走生仲達)을 ‘죽은 공명이 달아나며 중달을 낳았다’고 풀이한 촌학구의 해석이다.

여기서 달은 소망과 염원의 표상이다. 산중 승려들에게도 좀처럼 아물지 않는 상처가 있고, 지워지지 않는 그리움이 있다. 이들이 밤중에 제각각 바가지를 들고 와서 달을 담아가는 것은, 내면에 감추어진 상처와 그리움을 달래는 행위인 것이다. 이렇게 해석하니 먹 산수화 같은 시의 풍경에서 삶이 생동한다. ‘시인의 언어는 기대지 않는다’(허만하)고 했다. 김정희는 일일이 말하지 않고도, 수행자의 엄정한 모습 속에 감추어진 인간적 면모를 드러냈다. 이태준이 사랑한 것은 탈속의 청정함과 인간의 번민이 공존하는 풍경이고, 경물만을 그려 마음은 절로 드러나게 한 솜씨이다. 산중 수행자의 번민처럼, 표면과 내면 사이에는 합치되지 않는 틈이 있다.

사랑하던 여인이 죽었다. 그녀의 장례식을 치렀다. 그녀와 함께 했던 공간과 물건들을 견딜 수가 없어 그녀의 묘지를 찾아갔다. 대리석 십자가에는 “그녀는 사랑하고 사랑받다 잠들었노라”고 씌어 있었다. 오래 머물고 싶었으나 쫓겨날 것을 피해 이리저리 몸을 숨겼다.

날이 어두워지자 그녀의 무덤을 찾아가는데 이상한 소리가 들렸다. 옆 무덤의 대리석 판이 올려지더니 시체 하나가 나타났다. 그 앞 비석에는 “여기 아무개가 쉰한 살의 나이로 잠들다. 벗들을 사랑했고, 정직했다. 선량한 그는 주님의 평화 속에서 잠들었노라”라고 씌어 있었다. 시체는 자기 비석의 글을 읽더니, 작은 돌을 주워 그 글씨를 지우고 새로 썼다.

“ … 유산상속을 바라고 가혹하게 대하여 아버지의 죽음을 재촉했고, 아내에게 고통을 주었다. 아이들을 괴롭혔고, 이웃을 속였고, 틈만 있으면 도둑질을 한 그는 비참하게 죽었노라.”

주위를 돌아보니 모든 무덤들이 열려 있고, 시체들이 무덤에서 나와 묘비에 새겨진 거짓말을 지우고 진실을 써넣고 있었다. 나는 그녀 역시 비석에 새로운 문구를 새겨 넣고 있을 것이라고 생각하여 무덤을 찾아갔다. 내가 조금 전에 읽었던 대리석 십자가에는 이렇게 씌어 있었다.

“어느 날 불륜 관계를 맺으러 나갔다가 비를 맞아 감기에 걸려 죽었노라.” (모파상, ‘고인’, 한용택 옮김)

1735년 1월, 북경을 다녀오던 박문수는 평양을 지나며 역대 감사들의 생사당(生祠堂)과 선정비(善政碑)가 헤아릴 수 없이 많은 것을 보았다. 모두 감사의 선정 여부와는 상관없이 백성들의 고혈로 세워진 것들이었다. 박문수는 영조에게 진언하기를, 선정비는 모두 대동강에 빠뜨려버리고 생사당의 초상화는 치워버리게 해야 폐단이 없어질 것이라고 했다. 영조는 그대로 시행하게 했다. 지금 대동강에는 그때 버려진 비석들이 잠겨 있을 것이다.

하지만 그러한 관행은 그 이후에 더욱 기승을 부렸다. 함경도 무산 땅의 권노인은 의병장 최동욱에게 왜인들을 위한 호닭의 유래를 설명하며 차유령 영마루에 줄지어 서 있는 불망비(不忘碑)에 대해서 말해주었다. 그에 따르면 비석의 크기는 재임 시의 폭정과 비례한다. 이기영의 ‘두만강’에 나오는 이야기다. 지금 우린 어느 고을에 가도 어디 한 자리를 차지하고 줄지어 서 있는 선정비를 볼 수 있다. 나는 그 빗돌들을 볼 때마다 의문에 사로잡힌다. 이렇게 현명한 관리들이 많았는데 왜 나라는 그렇게 망했으며, 이 땅의 백성들은 아직껏 분단의 고통을 겪고 있는 것일까? 이 빗돌들은 영광의 표지일까, 아니면 실패의 증거일까? 기록과 실상 사이에는 심각한 허위가 있다.

1930년대 후반, 스페인 내전에 참여한 이비에타는 파시스트들에게 사로잡혀 총살형을 선고받고 다른 두 사람과 함께 지하실에 수감되었다. 이튿날 아침이면 형이 집행될 것이다. 그는 극도의 공포감에 사로잡힌 두 사람을 보며, 추한 꼴을 보이지 않기 위해 몸과 마음을 다잡았다. 파시스트들은 이비에타에게서 그의 동료가 숨은 곳을 알아내기 위해 교묘하게 압박했다. 이비에타는 끝까지 의연함을 잃지 않으며 일부러 동료의 소재와는 상관없는 곳을 알려주었다. 예상과 달리 이비에타는 총살형을 면했다. 며칠 뒤 그는 자기가 일부러 틀리게 알려준 곳에서 동료가 사로잡혀 총살되었다는 소식을 듣게 되었다. 그 동료는 사람들에게 폐를 끼치지 않기 위해 은신처를 옮겼는데, 그게 하필 이비에타가 알려준 그곳이었던 것이다. 사르트르(1905~1980)의 소설 ‘벽(壁)’(1939)의 줄거리이다. 이야기는 이렇게 끝난다.

“모든 것이 빙빙 돌기 시작했다. 나는 다시 땅에 주저앉았다. 어찌나 웃었던지 눈에는 눈물이 괴어 있었다.” (이환 옮김)

의지와 운명은 이렇게 어긋날 때가 많다. 인생은 생각하면 희극이고 느끼면 비극이란 말이 나온 이유이다.(버나드 쇼) 생각하면 우습지 않은가! 현진건(1900~1943)의 ‘운수좋은 날’과 로맹가리(1914~1980)의 ‘벽(壁)’은 모두 그러한 모순에 대한 통찰을 보여준다.

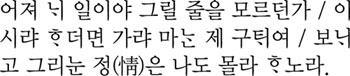

“나 이제 가네.” 정인은 의관을 갖추며 힘들게 엉덩이를 떼었다. 애걸하거나 교태라도 부렸다면 그도 차마 선뜻 문을 나서지 못했을 것이다. 그런데 황진이 입 밖으로 나온 말은 그게 아니었다. 마음과 달리 말은 그를 선선하게 보내준 것이다. 님이 떠난 뒤 혼자 남은 황진이는 이해할 수 없는 자신의 처사에 짧은 한숨을 내쉬었다. 위 시는 마음과 말 사이에서 길을 잃은 황진이의 탄식인 셈이다. 마음과 말도 서로를 믿지 못한다.

모든 존재는 자기 안에 이타적인 요소들을 지니고 있으며, 이 다른 요소들은 불일치하는 것은 물론 상호 모순· 대립하면서도 동거한다. 나도 세상도 자기 안에 이타성을 지닌 모순의 존재이다. 열등감은 엉뚱한 우월감으로 나타나고, 결과는 노력을 배반하며, 똥 묻은 개가 겨 묻은 개에게 눈을 부라린다. 고상한 표정은 추악한 욕망을 감추고 있으며, 극약은 독성과 약성을 함께 지니고 있다. 인구 숫자가 인구센서스의 발표를 빗겨가듯이, 실상은 언제나 규정을 조롱하며 달아난다. 이러한 불일치와 모순이 존재의 진실이다.

권력은 언제나 그러한 불일치와 모순을 일소하고 어긋남 없는 동일성의 세계를 만들려고 한다. 이를 위해 군대를 앞세웠고, 신을 내세웠으며, 정교한 이론을 만들었다. 태양으로 작은 빛들을 무화시키고, 큰 목소리로 작은 목소리들을 잠재우려 하였다. 불일치를 견디지 못한 권력이 휘두른 전가의 보도는 선택과 통합이다. 그것은 흐트러짐 없는 일사불란한 세계를 기획한다. 하지만 그런 기도가 성공했다는 말은 들어본 적이 없다. 차이가 없으면 조화가 있을 수 없고, 모순이 없으면 건강한 운동이 일어날 수 없다. 조화와 운동이 없다면 그 결과는 파멸일 뿐이다.

태양이 서산 너머로 침강하면 숨었던 작은 빛들이 나타나고, 사람과 기계 소리에 묻혀 있던 풀벌레들 소리가 들리기 시작한다. 문학은 그런 작은 진실들을 주목한다. 때로는 군대를 막아섰고, 때로는 신에게 저항하였으며, 때로는 정교한 이론의 허위를 해체해 버렸다. 이를 위해 짓밟힌 이들의 신음소리에 귀를 기울였고, 거대한 신전과 마주 섰으며, 밤을 새워 몇 줄의 글을 고민했다. 문학의 소임은 웅변으로 세상을 선동하는 것이 아니라, 사라지고 버려지는 작은 진실들을 살려내는 것이기 때문이다.

대립항들 사이의 거리와 편폭이 존재의 깊이와 너비를 결정한다. 그 깊이와 너비를 포기할 수 없기에, 문학의 시선은 언제나 균열과 틈, 불일치와 모순에 머문다. 그리고 어떻게든 그것을 온전하게 살려내려 하는 것이다. 함민복은 달빛과 그림자의 경계로 서서, 집 안과 밖의 경계인 담장에 핀 국화를 보았다. 그 국화는 전생과 내생 사이에 핀 것이다. 하지만 눈물이 메마르면 달빛과 그림자의 경계에 서지 못하며, 세상의 숱한 경계를 보지 못할 것이라고 했다.(‘꽃’) 불일치와 모순의 사이에 서서 어긋나는 것들 사이의 경계를 보기 위해 필요한 것은 눈물, 가슴 아픈 사랑인 것이다. 문학에서 정답은 없다. 세계의 불일치와 모순을 응시하고 드러낼 뿐이다.

<이승수 | 경희대 연구교수 〉

출처 경향신문

'***풍경소리 > 착한 글들' 카테고리의 다른 글

| 풍류-농염한 달빛에 겨워 마음을 읊조리면 그대로 한 편의 詩 (0) | 2008.03.31 |

|---|---|

| 진중권 “악역이 필요한 때 아닌가 李정권이 나를 자꾸 불러낸다” (0) | 2008.03.27 |

| 시인 전동균 / 마흔을 넘는다는 것은 (0) | 2008.03.17 |

| 탄생-어떤 생명의 탄생이 가슴 아리지 않고 경건하지 않으랴 (0) | 2008.03.17 |

| 진정한 학문은 알음알이가 아니다 (0) | 2008.03.13 |